La chiesa di San Francesco

a Borgo San Lorenzo

Borgo

San Lorenzo e la sua cittadinanza stanno per riacquistare la possibilità di

godere di uno straordinario tesoro di arte e di storia, che per troppi anni

era rimasto nascosto e semisconosciuto: è infatti quasi ultimato il

restauro della chiesa di San Francesco, che sorge assieme

all'antico complesso conventuale accanto al Santuario del SS. Crocifisso,

all'inizio di via Pietro Caiani. Il restauro, condotto con estrema

attenzione e con rigoroso scrupolo filologico dall’architetto Mario Salmi

(in accordo con la Soprintendenza fiorentina ai Beni Architettonici), ha

ricondotto alle antiche linee il vasto ambiente della chiesa ed ha permesso

anche di portare alla luce o recuperare preziose testimonianze d'arte.

Questo restauro, che giunge quanto mai opportuno, si riallaccia a quello

iniziato verso la fine dei secondo conflitto mondiale e che aveva sistemato

la copertura ed il paramento murario danneggiato, riaperto alcune finestre

ed altri interventi ancora. Se a questo si unisce il desiderio dei

proprietari di consentire il pubblico godimento della chiesa,

preferibilmente destinandola al suo originario utilizzo come luogo di culto,

si capisce come l'iniziativa sia preziosa, gradita, altamente significativa

e meritevole di essere portata all'attenzione della pubblica opinione.

l'auspicio è che sia possibile, malgrado le difficoltà, condurre a termine i

lavori nelle parti che ancora li necessitano per poter ripristinare

completamente la chiesa ed i suoi annessi.

Il convento di San Francesco fu fondato, secondo la tradizione,

dagli Ubaldini da Ripa a testimonianza della loro devozione nei

confronti dei Santo assisiate, quando ancora egli era vivente (morì nel

1226). Dai primi seguaci del santo fu all'inizio ampliata e riadattata una

preesistente chiesa dedicata a sant'Andrea. Successivamente, nel corso dei

XIII secolo la comunità religiosa fu oggetto di numerosi lasciti e

donazioni, fra le quali una di Folco Portinari, padre della Beatrice

dantesca, risalente al 1287, circostanza che certamente consentì alla sempre

più numerosa comunità religiosa di iniziare la costruzione di una più grande

chiesa, quella attuale che dovrebbe risalire alla seconda metà del XIII

secolo. Nel corso dei secoli il convento, aderente all'Ordine dei Frati

Minori conventuali (gli stessi della basilica fiorentina di Santa Croce

e di quella di San Francesco ad Assisi), si ingrandì e nel Cinquecento fu

restaurato da un maestro Alessandro Ferrini. La vita religiosa ebbe

fine nel 1808, quando il convento fu soppresso dal governo napoleonico, i

frati furono allontanati e l'intero complesso, quasi completamente spogliato

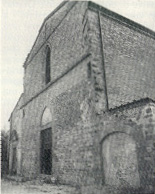

dei suoi beni, divenne di proprietà privata. La vasta chiesa presenta una

facciata a capanna

edificata

in piccole bozze di pietra di cava, già accuratamente pulite nel corso dei

restauro. Sopra l'ingresso si trova una lunetta ogivale sormontata da

una grande monofora archiacuta. Di notevole interesse è l'antica porta

trecentesca, in solido legno di quercia, anch'essa molto ben restaurata

e sottratta alla rovina dei secoli. Sulla sinistra si vede la piccola ed

elegante facciata della cappella seicentesca

dedicata a San Sebastiano, forse in origine sede di una confraternita

laicale ed al cui interno è conservato l'originale altare in stucco

policromo. All'interno (vedi foto sotto il titolo) il colpo d'occhio della

grande navata della chiesa è veramente spettacolare: siamo in

presenza di una autentica e preziosa aula predicatoria francescana, con

copertura a campate lignee, costruita interamente in laterizio, che

conferisce all'intero ambiente un caldo colore rosaceo. L'edificio, in tutta

evidenza, ripete l'illustre modello della basilica superiore di San

Francesco ad Assisi, anche se nel nostro caso, in omaggio ad una pressoché

costante tradizione toscana, si rinuncia all'impiego delle grandi volte a

crociera in favore della copertura a campate lignee, di più facile e sicura

realizzazione. Il vasto e luminoso spazio unitario dell'aula predicatoria

converge verso la graziosa scarsella della parete di fondo, sulla cui parete

terminale si apre una snella bifora ogivale, in parte risalente ad un

restauro precedente, ma molto probabilmente sulla base di strutture antiche.

edificata

in piccole bozze di pietra di cava, già accuratamente pulite nel corso dei

restauro. Sopra l'ingresso si trova una lunetta ogivale sormontata da

una grande monofora archiacuta. Di notevole interesse è l'antica porta

trecentesca, in solido legno di quercia, anch'essa molto ben restaurata

e sottratta alla rovina dei secoli. Sulla sinistra si vede la piccola ed

elegante facciata della cappella seicentesca

dedicata a San Sebastiano, forse in origine sede di una confraternita

laicale ed al cui interno è conservato l'originale altare in stucco

policromo. All'interno (vedi foto sotto il titolo) il colpo d'occhio della

grande navata della chiesa è veramente spettacolare: siamo in

presenza di una autentica e preziosa aula predicatoria francescana, con

copertura a campate lignee, costruita interamente in laterizio, che

conferisce all'intero ambiente un caldo colore rosaceo. L'edificio, in tutta

evidenza, ripete l'illustre modello della basilica superiore di San

Francesco ad Assisi, anche se nel nostro caso, in omaggio ad una pressoché

costante tradizione toscana, si rinuncia all'impiego delle grandi volte a

crociera in favore della copertura a campate lignee, di più facile e sicura

realizzazione. Il vasto e luminoso spazio unitario dell'aula predicatoria

converge verso la graziosa scarsella della parete di fondo, sulla cui parete

terminale si apre una snella bifora ogivale, in parte risalente ad un

restauro precedente, ma molto probabilmente sulla base di strutture antiche.

La

volta a crociera con quattro vele costolonate è stata ricostruita in

occasione del presente restauro, utilizzando i componenti polilobati

originali recuperati ed evidenziando opportunamente le parti reintegrate con

l'impiego dell'intonaco. Sulle pareti laterali si aprono alte

monofore ogivali restaurate (quelle del lato sinistro sono state

parzialmente tamponate per la successiva realizzazione di strutture

esterne). Sul lato destro si trova, molto ben conservato e restaurato, il

Casamento del pulpito, costituito da un grande peduccio in pietra serena

scolpita che, con la veramente bella decorazione a cesto, richiama

esempi di capitelli fiorentini della seconda metà del Quattrocento. Poco

oltre si trova la grande porta (attualmente tamponata) che collegava

la chiesa col chiostro del convento e che mostra uno splendido arco in

laterizio. In prossimità dell'ingresso principale si trovano i resti,

altamente significativi, di quella che doveva essere l'originaria

decorazione pittorica delle pareti, secondo una consuetudine comune alle

più importanti chiese francescane: sulla parete sinistra si trova la

raffigurazione ad affresco di una "Madonna coi Bambino tra angeli

ed i santi Antonio da Padova e Ludovico di Tolosa" (la parte destra dei

dipinto, ove dovevano trovarsi altri due santi è andata perduta). Ai piedi

del trono, inginocchiate, si vedono due figure elegantemente vestite in

abiti trecenteschi, identificabili nei donatori dell'affresco. L'opera è

tradizionalmente attribuita al pittore mugellano Pietro Nelli da Rabatta

(attivo dal 1375 al 1419, anno della morte), artista orbitante intorno

all'ambiente di Niccolò di Pietro Cerini, uno dei più importanti e prolifici

pittori fiorentini della fine del Trecento. Secondo il Niccolai (1914) il

dipinto recava la firma del Nelli e la data 1382, probabilmente

riconoscibili nella scritta presente sul gradino del trono e che deve essere

tornata alla luce in occasione del restauro se il Boskovits (Boskovits M.,

Pittura fiorentina alla vigilia dei Rinascimento, Firenze, 1975, p. 416)

attribuisce l'opera a Pietro di Miniato, un altro pittore fiorentino

di quegli stessi anni, e dice che l'iscrizione risultava non più presente.

Sulla sinistra si vedono ancora i resti di un secondo affresco,

sempre dello stesso pittore, che doveva raffigurare una santa seduta sul

trono e dei quale rimangono in basso due piccole scene di martirio ad

uso di predella. Questi dipinti, ormai irrimediabilmente danneggiati dal

tempo, e gli altri presenti nella chiesa, sono stati accuratamente

restaurati nel corso di questa campagna di lavori. Sul lato sinistro della

controfacciata è tornato alla luce un affresco, seriamente

danneggiato dalla sovrapposizione di un altare nel XVIII secolo,

raffigurante la "Deposizione di Cristo nel sepolcro" scena della

quale si è salvata solo la parte inferiore. Magnificamente restaurata, la

pittura, evidentemente protetta nelle parti superstiti da una scialbatura e

dall'altare sovrapposto, ha conservato la sua splendida e smagliante

policromia. L'opera, che attende e che merita uno studio approfondito, si

mostra di una notevole qualità artistica, evidente nella padronanza spaziale

della realizzazione del sepolcro di scorcio e nella plastica definizione dei

volumi, oltre che nella già ricordata bellezza della gamma cromatica. Si

tratta certamente del lavoro di un Maestro fiorentino del XIV secolo

di primaria importanza. La parete destra ospita, invece, un grande

affresco tardocinquecentesco raffigurante probabilmente il "Martirio

degli undicimila martiri".

La

volta a crociera con quattro vele costolonate è stata ricostruita in

occasione del presente restauro, utilizzando i componenti polilobati

originali recuperati ed evidenziando opportunamente le parti reintegrate con

l'impiego dell'intonaco. Sulle pareti laterali si aprono alte

monofore ogivali restaurate (quelle del lato sinistro sono state

parzialmente tamponate per la successiva realizzazione di strutture

esterne). Sul lato destro si trova, molto ben conservato e restaurato, il

Casamento del pulpito, costituito da un grande peduccio in pietra serena

scolpita che, con la veramente bella decorazione a cesto, richiama

esempi di capitelli fiorentini della seconda metà del Quattrocento. Poco

oltre si trova la grande porta (attualmente tamponata) che collegava

la chiesa col chiostro del convento e che mostra uno splendido arco in

laterizio. In prossimità dell'ingresso principale si trovano i resti,

altamente significativi, di quella che doveva essere l'originaria

decorazione pittorica delle pareti, secondo una consuetudine comune alle

più importanti chiese francescane: sulla parete sinistra si trova la

raffigurazione ad affresco di una "Madonna coi Bambino tra angeli

ed i santi Antonio da Padova e Ludovico di Tolosa" (la parte destra dei

dipinto, ove dovevano trovarsi altri due santi è andata perduta). Ai piedi

del trono, inginocchiate, si vedono due figure elegantemente vestite in

abiti trecenteschi, identificabili nei donatori dell'affresco. L'opera è

tradizionalmente attribuita al pittore mugellano Pietro Nelli da Rabatta

(attivo dal 1375 al 1419, anno della morte), artista orbitante intorno

all'ambiente di Niccolò di Pietro Cerini, uno dei più importanti e prolifici

pittori fiorentini della fine del Trecento. Secondo il Niccolai (1914) il

dipinto recava la firma del Nelli e la data 1382, probabilmente

riconoscibili nella scritta presente sul gradino del trono e che deve essere

tornata alla luce in occasione del restauro se il Boskovits (Boskovits M.,

Pittura fiorentina alla vigilia dei Rinascimento, Firenze, 1975, p. 416)

attribuisce l'opera a Pietro di Miniato, un altro pittore fiorentino

di quegli stessi anni, e dice che l'iscrizione risultava non più presente.

Sulla sinistra si vedono ancora i resti di un secondo affresco,

sempre dello stesso pittore, che doveva raffigurare una santa seduta sul

trono e dei quale rimangono in basso due piccole scene di martirio ad

uso di predella. Questi dipinti, ormai irrimediabilmente danneggiati dal

tempo, e gli altri presenti nella chiesa, sono stati accuratamente

restaurati nel corso di questa campagna di lavori. Sul lato sinistro della

controfacciata è tornato alla luce un affresco, seriamente

danneggiato dalla sovrapposizione di un altare nel XVIII secolo,

raffigurante la "Deposizione di Cristo nel sepolcro" scena della

quale si è salvata solo la parte inferiore. Magnificamente restaurata, la

pittura, evidentemente protetta nelle parti superstiti da una scialbatura e

dall'altare sovrapposto, ha conservato la sua splendida e smagliante

policromia. L'opera, che attende e che merita uno studio approfondito, si

mostra di una notevole qualità artistica, evidente nella padronanza spaziale

della realizzazione del sepolcro di scorcio e nella plastica definizione dei

volumi, oltre che nella già ricordata bellezza della gamma cromatica. Si

tratta certamente del lavoro di un Maestro fiorentino del XIV secolo

di primaria importanza. La parete destra ospita, invece, un grande

affresco tardocinquecentesco raffigurante probabilmente il "Martirio

degli undicimila martiri".

Si

tratta di una complessa ed articolata scena, inquadrata architettonicamente

da due grandi colonne dipinte, con un gran numero di figure, fra le quali

campeggiano, in basso a sinistra l'imperatore Diocleziano nell'atto di

giudicare uno dei martiri ancora rivestito della corazza, al centro una

grande figura maschile crocifissa, mentre in alto appare il Cristo

benedicente. L'intera scena ha ormai perduto il rigoroso rispetto delle

proporzioni e della spazialità. Studi in corso da tempo (Chiarelli)

sembravano indirizzarsi verso l'attribuzione dell'opera ad un pittore

veronese, anche se forse, il riferimento ad un fiorentino, di quelli

afferenti al gruppo dei cosiddetti "eccentrici", per la tendenza allo stile

esasperato ed intellettualistico, non sarà ancora da scartarsi

completamente. Interessante risulterà anche la identificazione dello stemma,

probabilmente gentilizio o appartenente ad una Confraternita del paese,

dipinto in basso a destra, e comunque riferibile ai committenti dell'opera.

Sul pavimento, ancora privo del rivestimento in cotto, di prossima

messa in opera, si trovano due sepolture, la, più significativa delle

quali, posta al centro della navata, di fronte ai gradini di accesso al

grande presbiterio, è costituita da una interessante lastra tombale

gentilizia con iscrizione in caratteri gotici e databile al XV secolo

(anch'essa appena restaurata e risistemata nella sua antica collocazione).

Sulla parete sinistra si vede l'arco di accesso alla già ricordata cappella

di San Sebastiano, accanto al quale si trova l'ingresso ad una seconda

cappella, che rappresenta certamente un'altra delle piacevoli scoperte

di questo restauro e alla quale, data la sua importanza, si dedicherà un

articolo apposito sul prossimo numero. Di fianco alla scarsella terminale,

attualmente non interessata ai lavori di restauro, sorge anche un

ambiente a pianta quadrata, anch'esso risalente all'epoca gotica e

dotato di una grande mostra d'altare rinascimentale in pietra.

Si

tratta di una complessa ed articolata scena, inquadrata architettonicamente

da due grandi colonne dipinte, con un gran numero di figure, fra le quali

campeggiano, in basso a sinistra l'imperatore Diocleziano nell'atto di

giudicare uno dei martiri ancora rivestito della corazza, al centro una

grande figura maschile crocifissa, mentre in alto appare il Cristo

benedicente. L'intera scena ha ormai perduto il rigoroso rispetto delle

proporzioni e della spazialità. Studi in corso da tempo (Chiarelli)

sembravano indirizzarsi verso l'attribuzione dell'opera ad un pittore

veronese, anche se forse, il riferimento ad un fiorentino, di quelli

afferenti al gruppo dei cosiddetti "eccentrici", per la tendenza allo stile

esasperato ed intellettualistico, non sarà ancora da scartarsi

completamente. Interessante risulterà anche la identificazione dello stemma,

probabilmente gentilizio o appartenente ad una Confraternita del paese,

dipinto in basso a destra, e comunque riferibile ai committenti dell'opera.

Sul pavimento, ancora privo del rivestimento in cotto, di prossima

messa in opera, si trovano due sepolture, la, più significativa delle

quali, posta al centro della navata, di fronte ai gradini di accesso al

grande presbiterio, è costituita da una interessante lastra tombale

gentilizia con iscrizione in caratteri gotici e databile al XV secolo

(anch'essa appena restaurata e risistemata nella sua antica collocazione).

Sulla parete sinistra si vede l'arco di accesso alla già ricordata cappella

di San Sebastiano, accanto al quale si trova l'ingresso ad una seconda

cappella, che rappresenta certamente un'altra delle piacevoli scoperte

di questo restauro e alla quale, data la sua importanza, si dedicherà un

articolo apposito sul prossimo numero. Di fianco alla scarsella terminale,

attualmente non interessata ai lavori di restauro, sorge anche un

ambiente a pianta quadrata, anch'esso risalente all'epoca gotica e

dotato di una grande mostra d'altare rinascimentale in pietra.

Al termine della visita alla chiesa francescana si deve

fare un rapido accenno al patrimonio artistico che pos- sedeva e che è

andato disperso nel corso dei secoli. Oltre alle notizie secondo le quali

nella chiesa, un tempo ricca di altari e cappelle gentilizie, si trovavano

opere di Andrea del Sarto e di Francesco Furini si deve ricordare la recente

identificazione (Acidini, 1990) della grande paia d'altare raffigurante "San

Francesco che riceve le Stimmate", un tempo sull'altare maggiore della

chiesa, col dipinto conservato al Fogg Museum di Cambridge (Massachussets,

U.S.A.), recentemente attribuito a Taddeo Gaddi, il più illustre allievo di

Giotto. Un ulteriore elemento è costituito dalla presenza di un numero

consistente di stemmi, alcuni dotati di notevole qualità artistica, il cui

studio darà un contributo fondamentale alla ricostruzione di un tessuto

storico locale, altrimenti destinato al l'oblio. Usciti dalla chiesa sarà

opportuno segnalare, sul fianco destro, la presenza dell'antico portale

d'ingresso al convento, purtroppo unico resto della grande recinzione

sulla quale si appoggiava il lato occidentale del chiostro (ora

completamente scomparso), dei quale rimane solo il perimetro, al cui centro

si trova una vera da pozzo poligonale ottocentesca.

Rimane,

però, l'ingresso a quella che doveva essere la sala capitolare dei convento,

composto da due splendide bifore con rosone polilobato e da una

grande monofora centrale. I capitelli dei sostegni sono splendidamente

scolpiti con motivi vegetali del più puro ed elegante gusto gotico, altro

autentico gioiello di. questo complesso ricolmo di arte e di storia e che è

stato sottratto alla rovina grazie all'impegno dei proprietari, ai quali

deve essere dato il sostegno necessario per condurre a termine i lavori e

per consentire la riapertura al pubblico di questo monumento mugellano.

Rimane,

però, l'ingresso a quella che doveva essere la sala capitolare dei convento,

composto da due splendide bifore con rosone polilobato e da una

grande monofora centrale. I capitelli dei sostegni sono splendidamente

scolpiti con motivi vegetali del più puro ed elegante gusto gotico, altro

autentico gioiello di. questo complesso ricolmo di arte e di storia e che è

stato sottratto alla rovina grazie all'impegno dei proprietari, ai quali

deve essere dato il sostegno necessario per condurre a termine i lavori e

per consentire la riapertura al pubblico di questo monumento mugellano.

Marco Pinelli